目次

交通事故死者数、50年で80%も減少!

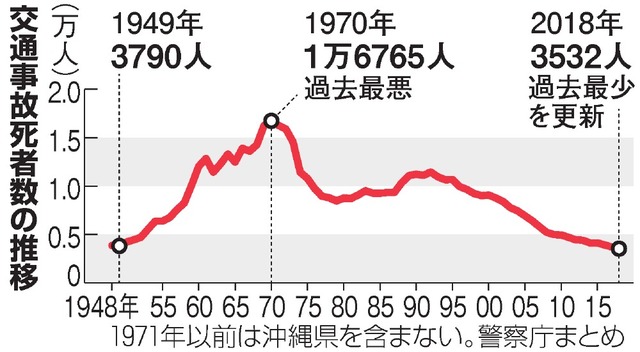

次のグラフを見てください。わが国の交通事故で亡くなった人数の推移を示したものです。

過去最悪だった1970年の年間死者数は、1万6765人。今年1月からのコロナウイルスによる死者数が985人(2020年7月15日現在)なので、その数の多さと社会への影響力の大きさが想像できると思います。

これだけ多くの方が命を落とす厳しい状況から、当時は「交通戦争」という言葉が使われていました。交通事故による死者数が、日清戦争でのわが国の戦死者数(2年間で1万7282人)を上回る勢いで増加したからです。車は「走る凶器」と呼ばれていたことを覚えています(当時私は17歳でした)。

それから約50年、2018年の交通事故死者数は3532人(2019年はさらに減り、3215人)。過去最悪だった1970年と比較すると、約80%も犠牲者が減少しています。

では、運転免許を持っている人と車の数はどう変化してきたのでしょうか。国土交通省が発表した統計を見てみましょう。

| 1970年 | 2018年 | |

| 運転免許所持者数 | 2645万人 | 8225万人 |

| 自動車台数 | 1800万台 | 8000万台 |

驚くべきことは、運転免許所持者は3.11倍、自動車の台数は4.44倍と飛躍的に増加したにもかかわらず、交通事故死者数は0.2倍と著しく減少している点です。素晴らしい成果だと思います。

知恵と努力の積み重ねが成果を生む

なぜこれほど大幅に交通事故死者数を減らすことができたのでしょうか。

あれこれ調べてみると、次のような要因が挙げられることが分かりました。

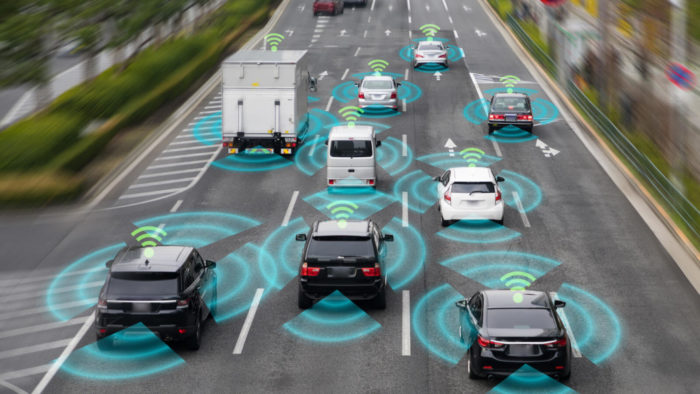

- 車の性能向上

シートベルトやエアバッグの装着、自動ブレーキ車の普及など - 重大事故の度に道路交通法を改正したこと

飲酒運転の厳罰化、シートベルトやチャイルドシートの義務化、最近では「あおり運転」の厳罰化など - 道路交通環境の整備

自動車専用道路や高速道路の整備、信号誘導システムの改良など - 救助・救急医療体制の整備

事故後24時間以内の死者数が大幅に減少しているそうです。 - 国民一人一人の交通安全に対する意識の向上

これらの要因が総合的に影響し合い、相乗効果を生んで素晴らしい結果が生まれたようです。

自動車メーカー、行政組織(警察、国土交通省などの役所)、救助や救急医療に当たる方々、ハンドルを握るドライバーや歩行者‥‥。多くの人々が自分の持ち場で粘り強い努力や工夫を50年間積み重ねた結果が、この素晴らしい成果を上げたのです。

私たち日本人は、この事実をもっと誇ってもよいと思っています。国民一人一人の小さな工夫と頑張りの総和が、多くの尊い命を救い、よりよい社会をつくってきた好例だからです。

人命尊重か、社会経済活動の継続か?

交通事故による死者をゼロにするのは簡単です。車を全てなくしてしまえばいいからです(笑)。しかし年間1万人以上の尊い命が失われても、「この世から車をなくしてしまえ!」と本気で主張する人は、見たことがありません。

なぜなら車をゼロにすれば、私たちの社会が車のなかった江戸時代の生活にもどってしまうからです。

車がもたらす社会への貢献度の大きさと、車をゼロにした場合のメリット(交通事故による死者ゼロ)を比較した結果、国民の大多数が「車社会を維持する」という選択を、暗黙のうちに了解していたのでしょう。

車がもたらす社会経済活動の発展と交通事故死者数の減少、この相反する課題を克服するにはどうすればよいか。皆さんの先輩方は、模範解答など全くない世界で多くの知恵を集め、50年で見事な「最適解(さいてきかい・最も適した答)」を見つけ出すことができたのです。

模範解答のない世界で「最適解」を求めて進む

「社会経済活動の維持と死者数の減少」、どこかで聞いたような言葉ですね。そう、コロナウィルスに苦しんでいる今の我々が直面している課題と同じです。

「社会経済活動の維持と死者数の減少」、どこかで聞いたような言葉ですね。そう、コロナウィルスに苦しんでいる今の我々が直面している課題と同じです。

ウイルスの感染拡大を防ぐには、他の人間との接触を絶ってしまえばいいのです。しかし、他者との接触やコミュニケーションをなくせば人間は生きてはいけないし、社会生活も維持できません。街には失業者があふれ、企業倒産が続出し社会が崩壊していきます。

黒か白かどちらかに決めてしまうのではなくて、両者の間のグレーゾーンの範囲内で最も適した答を見つけ出していく。コロナ禍に苦しむ私たちには模範解答はありませんが、身近な成功モデルはあります。

交通事故死者数減少の例を参考にすれば、多くのヒントを見いだすことができそうです。

「できるものから、小さく、 コツコツ。ときをためて、ゆっくり」。そして諦めずに進んでいきましょうか。

本シリーズの次の記事はこちら >あとからくる君たちへ(38) 「奈良、時の雫」、命の輝きを撮り続ける

◆本シリーズの他の記事はこちら >シリーズ「あとからくる君たちへ」関連記事へのリンク