目次

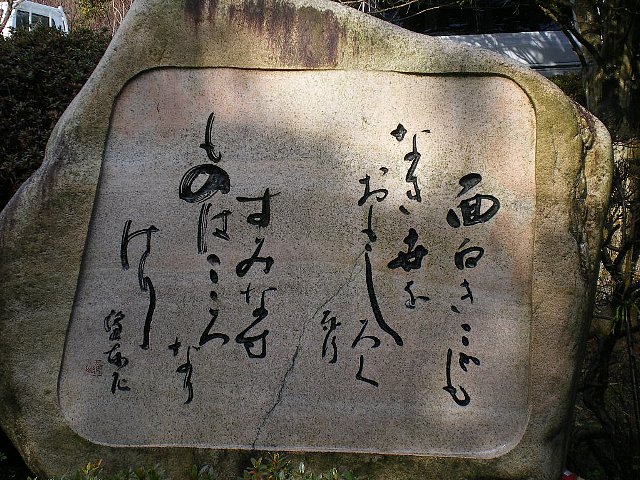

おもしろき こともなき世を おもしろく

「おもしろき こともなき世を おもしろく」

この言葉、高杉晋作(たかすぎ・しんさく)のものとされています。長州藩(今の山口県)に生まれた高杉晋作は、江戸時代末の倒幕運動のリーダーとして大活躍し、明治維新へ続く道を開いた人物として有名です。

動乱の時代を存分に生き、結核の病に倒れた二十八歳の晋作。病の床で「おもしろき こともなき世を おもしろく‥‥」と上の句を詠むと、看病していた野村望東尼(のむら・もとに)が「すみなすものは 心なりけり」と下の句を付けたとか。

歌の大意は、「(大して)おもしろいこともないこの人の世をおもしろくするもの、(それは他でもない)私たちの心の持ちようであるよ」とでもなるでしょうか。

同じものを見ても、見る人の視点や考え方しだいで、風景はその姿を百八十度変えてしまいます。アフリカに派遣された二人の靴のセールスマン。一人は「靴なんて売れるわけがない。みんな、はだしじゃないか!」と嘆き、もう一人は「誰も靴をはいてない。いくらでも売れるぞ。どんどん靴を送れ!」と叫んだとか。

人生を「おもしろく」するもしないも、自分の「心」が決めるのです。ものの見方を変えるだけ、自分から一歩踏み出すだけで、明るい未来が開けてきそうではありませんか。

(平成26年2月「こもれびだより 12号」掲載記事を加除修正したもの)

追記

おもしろく生きるノウハウ

60歳で定年退職した後、不登校の子どもたちを支援する施設に3年間勤務していた。本稿も、その施設の『こもれびだより』という施設だより(月1回発行)に寄稿したものである。ともすればネガティブになりがちな子どもたちが少しでも元気になれるような、そんな明るいネタをいつも探していた記憶がある。

「おもしろきこともなき世」、ままにならぬこの世界を面白く生きる方法は、たぶん次の二つなのだろう。面白くない現状を「面白く変えてしまう」か、そのまま受け入れ「面白がることができる」かである。

前者は「鳴かずんば 鳴かせてみせよう ホトトギス」(豊臣秀吉)という能動的な発想であり、後者は「鳴かずんば それもまたよし ホトトギス」(松下幸之助『キーワードで読む 松下幸之助ハンドブック』、PHP研究所)という受けとめる姿勢がポイントなのだろう。この二つを時と場合に応じて使い分けることが理想だと思う。

不遇な状況、ままにならぬ現実を自らが望む方向に変えることで、人は「成長」し世界を変えてきた。また自らの手にあまる現実を受け入れ、それを面白がることの出来るとらわれない心、のびやかな精神により、人は「成熟」し文化が生まれる。

鳴かないホトトギスでさえもよしとして、その価値を面白がれる柔軟さは、人生を楽しく生きる上で不可欠の資質ではあるまいか。

高杉晋作の最後

高杉晋作の臨終の場面を、司馬遼太郎氏は次のように描いている。

晋作は辞世の句を書くつもりであった。ちょっと考え、やがてみみずが這うような力のない文字で、書きはじめた。

おもしろき こともなき世を

おもしろくとまで書いたが、力が尽き、筆をおとしてしまった。晋作にすれば本来おもしろからぬ世のなかをずいぶん面白くすごしてきた。もはやなんの悔いもない、というつもりであったろうが、望東尼は、晋作のこの尻きれとんぼの辞世の下の句をつけてやらねばならないと思い、

「すみなすものは 心なりけり」

と書き、晋作の顔の上にかざした。(略)‥‥晋作はいま一度目をひらいて、

「‥‥面白いのう」

と微笑し、ふたたび昏睡状態に入り、ほどなく脈が絶えた。(出典:司馬遼太郎『世に棲む日々』、文春文庫)

史実そのままかどうかは不明だが、いかにも晋作らしい臨終の場面だと得心した記憶がある。司馬遼太郎は、世界の変革者である晋作と、受け入れがたい死を面白がれる晋作の両面を象徴的に描きたかったのだろうか、などと勝手な想像をめぐらしたものだ。

伊藤博文が「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」と評した高杉晋作。その葬儀の「参葬者は参千人」、「長州におけるあらゆる儀式のなかで空前の盛儀であった」(出典:前掲書)とのことである。

◆本シリーズの次の記事はこちら >あとからくる君たちへ(11) 『オール1の落ちこぼれ、教師になる』

◆本シリーズの他の記事はこちら >シリーズ「あとからくる君たちへ」関連記事へのリンク